家を建てる際、近隣住民とのトラブルを避けるためにも、日照権が気になるという人は多いでしょう。また、自宅に十分な日差しが入らなくなった場合、どこまで主張できるのか不安に感じるのも無理はありません。

日照権は法律で明確に定められている権利ではないものの、建築基準法や各種規制によって一定の保護が図られています。この記事では、日照権の概要や関係する建築ルール、日照権に関するトラブルの具体例をわかりやすく解説します。

トラブルを未然に防ぐための対策についても紹介するため、家づくりや土地選びの参考にしてください。

- 目次

日照権とは

日照権とは、住宅などの建物に十分な太陽光が差し込むことを求める権利です。法律で明文化された権利ではありませんが、暮らしの快適さにつながる重要な要素として、さまざまな規制によって間接的に保護されています。

たとえば、建築計画では、日照を妨げないように高さや位置に一定のルールが設けられています。こうした特徴から、周囲との関係性を良好に保つためには欠かせない要素といえるでしょう。

ここからは、日照権に関連する建築基準法や受忍限度について解説します。

建築基準法

日照権に関わる法律として挙げられるのは、以下の2つです。

● 斜線制限

● 日影規制

それぞれの項目について詳しく解説します。

斜線制限

斜線制限とは周囲の住環境に配慮して、建物の高さや形状を制限するルールのひとつです。隣接する敷地や道路への採光・通風などを守る目的で導入されています。建築物が一定以上の高さにならないように、うまく調整する仕組みといえます。

代表的なものには、以下の3つがあります。

● 道路斜線

● 隣地斜線

● 北側斜線

道路斜線制限とは、道路を挟んだ反対側の敷地に日差しや風を届けるための制限です。道路の幅をもとに、反対側の境界線から空へ向かって一定の勾配で線を引き、その線より上に建物が出ないよう設計する必要があります。

隣地斜線制限は、隣接地の採光や通風を守る目的で、高さが一定以上になる建物に課される制限です。主にビルやマンションといった中高層の建物が対象で、用途地域によって基準が異なります。なお。低層住宅地では、隣地斜線制限が適用されない場合もあります。

北側斜線制限は、北側にある隣地の環境に配慮するためのルールです。北側の敷地や道路の境界から斜めのラインを設定し、その範囲内に建物が収まるようにすることで、日差しや風通しを確保します。

このような斜線制限は、近隣住民の生活環境を守るための大切な取り決めです。建築の際には必ず守らなければならず、違反があれば法的措置を受ける場合もあります。

※出典:e-GOV「建築基準法第56条・別表第3・第9条」(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_3-Se_4-At_56)

日影規制

日影規制は、建築物が周囲に落とす影の影響を抑えるためのルールです。とくに、中高層の建物を建てる際に適用され、冬至の太陽高度を基準に、日影が生じる時間と範囲が制限されます。

規制の有無や厳しさは、建築予定地の用途地域や建物の高さによって異なります。たとえば、住宅が密集する地域では日照の確保が重視されるため、より厳しい制限が設けられるケースが一般的です。

なお、日影規制は単独で適用されるのではなく、斜線制限などと組み合わせて課されることがあります。建物の形や配置が周囲に及ぼす影響をうまく調整する役割を担っているといえるでしょう。

近隣の快適な生活環境を守るために、設計段階から十分に考慮しておく必要があります。

※出典:e-GOV「建築基準法第56条の2・別表第4」(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_3-Se_4-At_56)

受忍限度

建築基準法を守っていたとしても、隣接する建物によって日当たりが悪くなると、不満を感じる人は少なくありません。ただし、すべての影響が違法と判断されるわけではありません。

「社会通念上、許容される範囲かどうか」が争点となります。この判断基準が受忍限度です。受忍限度を超えているかどうかは、以下のような項目をもとに総合的に判断されます。

● 日照の妨げがどの程度か

● 日常生活にどれだけ影響を及ぼすか

● 対象地域の性質

● 建築の順序

● 説明の有無

たとえば、長年住み続けている住宅に対して新しく建てられたマンションが著しく影を落とす場合や近隣への配慮が欠けていたケースでは、受忍限度を超えると認定される可能性があります。

こうした判断は、裁判で争われる場合もあります。法的な問題に発展しないよう、計画段階から十分に配慮しましょう。

日照権のトラブル例

住宅を建てる際やリフォームの工事が実施されたときに、日照に関する問題が発生することがあります。よくある例としては、隣家が二階を増築したことで日差しが遮られたり、近隣に高層マンションが建って日中の光が届きづらくなったりするケースなどです。

また、庭の樹木が成長して隣家に影を落とす場合や、太陽光パネルの発電効率が下がることによって生じるトラブルも少なくありません。こうした問題は、受忍限度を超えていると判断されるかどうかで対応が分かれます。

日照権に関連するトラブルを未然に防ぐためには、日照に関する知識を持ち、周囲への配慮を前提にした建築計画を立てることが欠かせません。

日照権のトラブルを防ぐには

日照権のトラブルを防ぐためには、以下4つの対策が効果的です。

● 中庭から日光を取り入れる

● 天窓を取り付ける

● 高窓で採光を確保する

● 周囲の家に気を配ってくれる建築会社を選ぶ

それぞれの対策について解説します。住宅を建ててから問題が発生しないように、前もってきちんと確認しましょう。

中庭から日光を取り入れる

住宅を計画する際に中庭を設けることで、周囲の建物に囲まれていても、室内に自然光を取り込めます。中庭とは、建物をコの字やL字型に配置して、中央に屋根のない開放的な空間をつくる設計のことです。

外部からの光が直接家のなかに差し込むようになるため、建物の中心部まで明るさを届けられるメリットがあります。中庭を取り入れれば、隣接地との距離が近く、外壁に大きな窓を設けづらい土地であっても、十分な採光を確保できるでしょう。

自然光をなるべく多く取り込みたいと考えている場合は、とくに有効な手法です。

天窓を取り付ける

採光を確保したい場所に天窓を設ければ、周囲の建物の影響を受けずに自然光を室内へ取り込むことが可能です。天窓とは、屋根の一部に設置される窓のことです。トップライトとも呼ばれています。

真上から光を取り込める構造のため、壁面の窓より直射日光を効率よく採り入れられる点が特長です。建物が密集した地域や隣家との距離が近い場合であっても、天窓を活用すれば、十分な明るさを室内に届けられるでしょう。

高窓で採光を確保する

高窓を活用して、採光を確保するのもよいでしょう。高窓とは、天井に近い位置に設置することで、外からの光をうまく取り込める窓のことです。

周囲に建物が建っていたとしても、通常の窓より高い位置にあるため、光を遮られづらい利点があります。建物が密集するエリアでは、下の階や壁面からの採光が難しいケースも少なくありません。

このような環境であっても、高窓を設けることで、自然光を取り入れながらプライバシーも確保できます。明るさと快適性を両立したい場合は、とくに有効な建築設計です。

周囲の家に気を配ってくれる建築会社を選ぶ

新築や建て替えを進めるにあたって、周辺の住民に配慮した対応ができる建築会社を選ぶことが、後々のトラブル防止につながります。設計段階で近隣の採光や視線を考慮して、工事前に丁寧に説明や相談を行ってくれる建築会社は、信頼性が高いです。

また、現場での対応を見れば、近隣への気遣いが徹底されているかを判断する手がかりにもなります。誠実な対応ができる建築会社を選べば、日照権に関連するトラブルを未然に防げます。

まとめ

日照をめぐる問題は、建築基準法のルールを守っていたとしても、近隣との関係性や住環境への配慮が足りなければ、トラブルにつながる場合があります。

斜線制限や日影規制、受忍限度といった視点を踏まえたうえで、設計を工夫しなければなりません。また、信頼できる建築会社を選ぶことも大切です。

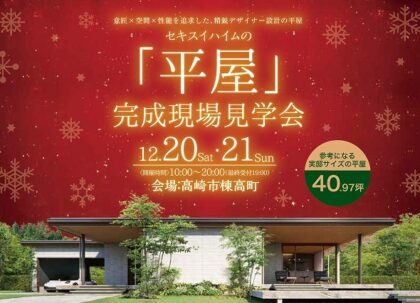

群馬セキスイハイムでは、地域密着のきめ細やかな対応で、安心・快適な住まいを提供いたします。性能・技術を熟知したデザイナーにより、高いデザイン性と先進スマート設備を搭載し、時代の先を行く価値ある高性能な住まいを実現します。

モデルハウスや住宅展示場で実際の家づくりもご体感いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。