持ち家を購入するにあたって、戸建てを検討する方は多いでしょう。戸建ての場合、土地の取得や建設費だけでなく、建てた後の維持費も考慮に入れる必要があります。

この記事では、戸建ての維持費の内訳に加えて、それぞれの費用目安を解説します。修繕が必要になる箇所や維持費を抑えるポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- 目次

戸建ての維持費

戸建ての維持費について、以下2つの項目を解説します。

● 年間の維持費目安

● 維持費の内訳

いずれも、維持費全体のコストを把握するうえで重要です。各費用がどの程度なのか、おおよその目安を把握しておきましょう。

年間の維持費目安

群馬県のなかでも都市部となる高崎市・前橋市で戸建てを所有した際、毎年発生する維持費の目安は、一般的に20万~45万円ほどです。これらの維持費には、税金や修繕費、保険といった費用が含まれています。

維持費の内訳

維持費の主な内訳は、以下のとおりです。

● 固定資産税

● 都市計画税

● 火災保険

● 地震保険

● 修繕費

それぞれの費用について解説します。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物の所有者が毎年支払う義務がある税金です。税額は自治体が定めた評価額に基づいて計算され、一般的には評価額に1.4%を乗じて算出されます。

評価額は、建物の構造や材質、所在地や形状などの要素によって異なるため、土地や建物の条件によって負担額が変わります。納税方法は、年4回に分けて支払う分割払いです。

さらに、税負担を軽減するための特例制度も存在します。たとえば、住宅用地には特例措置が適用されるケースが多いため、一部地域では税額が低く抑えられます。

不動産を所有している場合、各自治体から送付される課税明細書に詳細が記載されているため、具体的な負担額の確認に役立つでしょう。

都市計画税

都市計画税は、都市計画や市街地整備を目的として徴収される税金です。市街化区域内の土地や建物を所有している場合に課せられます。

都市計画税の金額は、評価額に0.3%を乗じた値です。なお、都市計画区域外に位置する不動産にはかかりません。市街化区域とは、優先的に市街地化が計画されているエリアのことで、各自治体が具体的に指定しています。

都市計画税は毎年支払う義務があり、納付方法には年4回の固定資産税と合わせて納める必要があります。なお、金額は不動産の価値や所在地の条件によって異なるため、詳細は各自で市役所や町村役場の担当課に確認しなければなりません。

都市計画税は市街地開発の財源にもなる重要な税であり、支払う義務を正しく理解しておくことが大切です。

火災保険

火災保険は、住宅を火災や地震といった災害から守るために欠かせません。とくに一戸建ては、火災による被害が全焼にまで至るリスクが高いです。

たとえば、隣接する建物からの火が原因で損害を受けた場合であっても、出火元に大きな過失がなければ、補償を求められません。こうした状況であっても、火災保険に加入しておけば、一定額の保証を受けられます。

保険料は建物の構造や保険の範囲によって変わり、地域の災害リスクも影響します。たとえば、群馬県では、1年間の保険料が15,000~30,000円、5年分の一括払いで75,000~150,000円程度です。

災害時の被害を最小限に抑えるためにも、保険内容や特約を定期的に見直し、自宅に最適な補償を確保しておきましょう。

地震保険

地震保険は、地震や津波、噴火などによる住宅の損害に備えるための重要な保険です。保険料は、建物の構造と所在地によって異なります。

たとえば、群馬県で1,000万円の保険金額を1年分契約する場合、財務省ホームページに掲載の「地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)」では鉄骨・コンクリート造の建物で7,300円、木造建築では11,200円が目安となっています。

地震保険の特徴は、都道府県ごとのリスク評価が料金に反映されている点です。地域の災害発生リスクに応じて保険料が変わる仕組みになっています。

また、地震による全壊や半壊の補償を受けるには、火災保険とあわせて加入することが求められるケースも多いです。単独での契約ができない場合があるため、注意が必要です。

修繕費

戸建ての修繕費は、所有期間中に発生する大きな支出のひとつです。一般的に、新築後しばらくは大きな修繕費はかかりません。

しかし、築10年を超える頃から外壁や屋根の塗装、キッチンやバスルームなどの水回りリフォームが必要になるケースが増えます。なかでも、外壁塗装やフローリングの張り替えなどの工事は高額になりやすい傾向にあります。

修繕費の目安としては、住宅に何年暮らすのかによって異なりますが、総額500~800万円ほどかかると考えてよいでしょう。こうした費用負担を計画的に備えるため、修繕費用をコツコツ積み立てておくことが推奨されます。

なお、急な修繕で資金が不足した場合は、リフォームローンの利用を検討するのもひとつの手段です。早めに準備を始めておけば、負担をうまく分散させられます。

築年数ごとの修繕箇所

以下のケースごとに修繕箇所の詳細を解説します。

● 築年数5~10年

● 築年数10~15年

● 築年数15~20年

● 築年数20~30年

いつ頃にどの箇所を点検・修繕すべきなのかを考える参考にしてください。

築年数5~10年

築5~10年の一戸建ては、建物自体が比較的新しいため、大がかりな修繕は基本的には必要ありません。日常的なメンテナンスと、突発的な故障箇所に対する小修理が主な対応になります。

たとえば、水回りや電気設備の不具合が発生した場合は、早めに対処するといった修繕内容が主です。築5~10年で外壁や床に異常が見られた場合は、施工不良の可能性も考慮する必要があります。

とくに、外壁のひび割れや床の沈み込みなどが発生している場合、建築業者に連絡を取って点検を依頼しましょう。

築年数10~15年

築10~15年が経過すると、住宅の劣化が徐々に目立ち始めます。そのため、外壁や屋根の塗装を実施して、防水性を維持することが必要です。

塗装が劣化すると建物内部への水の侵入が起こり、さらなるダメージの原因となる可能性があります。適切なタイミングでの塗り替えを検討しましょう。

また、防蟻処理も欠かせない作業のひとつです。シロアリの被害を防ぐだけで、建物の寿命を延ばす効果を期待できます。また、給湯器は10年以上の使用で不具合が出る場合があるため、交換の準備を進めておくと安心です。

築年数15~20年

築15~20年が経過すると、住宅の各部に経年劣化が見られるようになります。床の軋みや壁紙の剥がれが目立ち始め、住まいの快適さに影響を及ぼすケースも考えられるでしょう。必要に応じて、床や壁紙の交換を検討することをおすすめします。

また、家族構成に変化が見られる時期でもあります。必要であれば、家全体をリフォームして、間取りや設備を見直すのも効果的です。

屋根や外壁の再塗装も重要なメンテナンス項目として挙げられます。塗装の劣化は建物を水や風から守る機能を低下させるため、早めの対策が求められます。加えて、シロアリ防除も再確認し、家全体を点検・補修することで、安心して暮らせる環境を保てるでしょう。

築年数20~30年

築20年を超えると、実施してきたメンテナンスの効果が顕著に表れます。定期的な手入れを怠らなかった場合、メンテナンスを続けることで住まいの状態を良好に保てるでしょう。

しかし、十分なメンテナンスが行われていなかった場合、構造や設備に大きな劣化が進んでいる可能性があります。場合によっては、全面的なリフォームが必要となるケースも考えられるでしょう。

具体的には、給排水管や給湯器の交換、フローリングや水回りのリニューアルなどです。ほかにも、キッチン設備の入れ替えなど、住宅全体の改修を検討する必要があるタイミングです。

また、住み替えを視野に入れて住宅を売却する場合でも、これらのリフォームを実施することで資産価値の維持や向上が期待できます。

マンションの維持費との比較

一戸建ての維持費と分譲マンションの維持費に違いはあるのでしょうか。ここからは、いくつかの項目ごとにかかる費用の違いについて解説します。

マンションの維持費の内訳

マンションの維持費の主な内訳は、以下のとおりです。

● 固定資産税

● 保険費用

● 修繕積立金

● 管理費

● 駐車場費用

それぞれの費用について解説します。

固定資産税

分譲マンションの所有者にも固定資産税の支払い義務があります。

土地に関しては、一般的に戸建てより低い負担になるケースが多い傾向です。これには、マンションの土地部分の課税方法が関係しています。

マンションの場合、土地にかかる税額は敷地全体の評価額をもとに算出され、各住戸の持分割合に応じて金額が分割されます。そのため、一戸建てに比べて、土地部分に対する固定資産税を抑えやすくなっています。

一方、建物部分にかかる税金はマンションのほうが高額になるケースも少なくありません。たとえば、耐用年数が長い鉄筋コンクリート構造のマンションの場合、木造の一戸建てよりも高い評価額がつく可能性があります。

結果として、固定資産税全体の負担は、マンションのほうが高くなりやすい傾向にあります。

保険費用

マンションでも火災保険や地震保険に加入するのは一般的です。しかし、保険料は戸建てに比べて安価に設定される傾向があります。マンションは鉄筋コンクリート造や鉄骨造であることが多く、耐火性や耐震性に優れているため、災害リスクが比較的低いと見なされるためです。

修繕積立金

修繕積立金は、マンションの老朽化を防ぎ、快適な居住環境を維持するために住民が負担する費用です。具体的には、外壁や屋上の塗装、配管設備のメンテナンス、防災設備の修繕などの大規模な修繕を実施するために毎月積み立てられます。

ほとんどのマンションにおいて、修繕積立金の支払いが義務付けられています。場合によっては、物価や修繕費の高騰にともない、計画どおりの金額では積立金に不足が生じるケースも少なくありません。

そのため、一時金の徴収や積立額の見直しが必要になる場合もあります。なお「群馬県マンション管理適正化推進計画」によると、群馬県におけるマンションの修繕積立費の割合は、以下のとおりです。

● 5,000円未満:約7%

● 10,000円未満:約37%

● 20,000円未満:約50%

● 20,000円以上:約6%

上記の結果から、マンションの立地などによって金額は大きく異なることがわかるでしょう。

管理費

管理費は、マンションの共用部分を維持し、住民が快適に過ごせる環境を保つために必要な費用です。具体的には、エントランスや廊下の清掃、ゴミ収集、エレベーターの点検、駐車場や廊下の照明交換、管理人の人件費などが含まれます。

共用施設が充実しているマンションほど、管理にかかる費用が増すため、管理費が高くなる傾向があります。なお、管理費の相場は物件によって異なり「マンション管理適正化推進計画」によると、群馬県におけるマンション管理費の金額割合は以下のとおりです。

● 5,000円未満:約7%

● 10,000円以上20,000円未満:約71%

● 20,000円以上:約21%

上記のデータから、月額10,000~20,000円が一般的ですが、物件によっては20,000円を超える場合があることがわかります。

駐車場費用

マンションで駐車場や駐輪場を利用する際には、別途費用がかかるのが一般的です。駐車場代は、周辺の月極駐車場の相場を参考に設定されることが多く、料金は地域やマンションの規模、設備により異なります。

群馬県内では、月額2,000円から20,000円程度が相場です。たとえば、一般的な料金は3,000円から6,000円程度ですが、利便性の高い立地や設備の充実した駐車場では、20,000円近くの料金設定となることもあるでしょう。

駐車場費用は、エリアによって価格の幅があるため、具体的な料金は事前に確認することをおすすめします。

戸建ての維持費を抑えるポイント

一戸建ての維持費を押さえるポイントは、以下の3つです。

● 税金の控除を利用

● 定期的に保険を見直す

● 修繕費を抑える

それぞれのポイントについて解説します。

税金の控除を利用

戸建ての維持費の一部である固定資産税を軽減するためには、税制上の控除を活用する方法があります。なかでも、住宅用地や新築住宅には、負担軽減のための特例措置が設けられています。

たとえば、前橋市の住宅用地の特例措置は、一般住宅用地なら住宅1戸につき200ⅿ2を超え、家屋の床面積の10倍まで評価額の3分の1にすることが可能です。さらに、小規模住宅用地に該当する場合は、住宅1戸につき200ⅿ2まで6分の1まで固定資産税の額を抑えられます。

また、耐久性や維持保全の優れた長期優良住宅として認定を受けると、固定資産税のほかに所得税や登録免許税、不動産取得税においても減額措置を受けることが可能です。ただし、長期優良住宅の固定資産税の特例措置が適用される期間は、5年間である点は注意しておきましょう。

定期的に保険を見直す

住宅の維持費を抑える目的で、定期的に保険内容を見直す手法も効果的です。実際、契約時には必要と感じていた補償やオプションも、数年経つと生活環境やリスクへの考え方の変化により、不要と感じる場合も少なくありません。

現在のニーズに合った保険内容に更新すると、無駄な費用を省き、毎年の保険料を削減することが可能です。適切な補償に絞り込めば、保険料の支出を必要最低限にできるでしょう。

修繕費を抑える

修繕費を抑えるのも有効な手段のひとつです。具体的な対策として、以下の5つが挙げられます。

● 定期的な点検・補修

● メンテナンスフリー素材の採用

● 省エネ住宅の検討

● 太陽光パネルの設置

● ハウスメーカーのアフターサポートを確認

それぞれの対策について解説します。

定期的な点検・補修

住宅の維持費を抑えるためには、設備や内外装の定期的な点検と早めの補修が効果的です。大きな破損が起こる前に小さな問題を見つけて修理すれば、住宅の耐久性を保ち、結果として長持ちさせられます。

また、自分で実施できる部分はセルフメンテナンスにすることで、費用をさらに節約することが可能です。たとえば、簡単な壁の補修や壁紙の張り替えなど、専門技術が不要な作業は自分で行えば、業者の依頼にかかる費用を削減できます。

こうした小まめなメンテナンスを日常的に取り入れると、大規模な修繕を実施する必要がなくなるため、出費を抑えられるでしょう。

メンテナンスフリー素材の採用

住宅の維持費を抑える方法として、メンテナンスフリー素材を選ぶことがポイントです。メンテナンスフリーの素材は、通常の素材より耐久性に優れており、老朽化や劣化が進みづらい傾向にあります。

こうした特徴を持っているため、通常の素材に比べて費用がやや高めに設定されています。しかし、長期的な視点で考えると、経済的な負担を抑えられるでしょう。

とくに、外壁はデザイン性にこだわると頻繁な塗り替えが必要になるケースが多いです。したがって、耐久性があり、美観も保ちやすい素材を選ぶことをおすすめします。

外壁だけでなく、ドアや浴室、キッチンなどの設備に耐久性のある素材を使用すれば、維持費のさらなる削減につながるでしょう。

省エネ住宅の検討

住宅の維持費を抑えるためには、省エネ住宅の導入が効果的です。省エネ住宅では、建築時に断熱材や高性能窓を採用したり、冷暖房設備を効率のよいものにしたりします。

その結果、住宅の断熱性能や気密性が高くなり、夏は冷房の温度を少し高めに設定しても、十分な涼しさを感じられます。一方、冬は暖房の温度を下げたとしても、暖かく快適に過ごせるでしょう。光熱費の削減にもつながります。

省エネ住宅にすると、政府や自治体から補助金や減税措置を受けられる場合があります。こうした制度をうまく活用すれば、住宅を建てる際にかかる費用を軽減することが可能です。

省エネ住宅は、維持費を削減しつつ快適さを向上させる手段として効果的といえるでしょう。

太陽光パネルの設置

戸建ての維持費を抑える方法として、太陽光発電の導入も有効です。太陽光パネルを設置すれば、自宅で使用する電力を自家発電でまかない、余った電力は売電することで収益も得られます。

とくに、一戸建ては部屋数が多い分、電気使用量が増える傾向にあります。太陽光発電を活用すると、毎月の電気代が削減でき、その分をほかの維持費用に回すことが可能です。

太陽光パネルを設置する際、初期費用が必要になるものの、長期的な視点で考えれば、経済的な負担の軽減につながります。

ハウスメーカーのアフターサポートを確認

一戸建ての購入後、長く安心して暮らすためには、ハウスメーカーのアフターサポートが重要です。新築住宅に関しては、引き渡しから最低10年間のアフターサービスが住宅瑕疵担保履行法で義務づけられています。

アフターサービスには、構造上の欠陥や雨漏りなどへの無料メンテナンスが含まれます。しかし、各メーカーによってサポートの内容や対応範囲、期間は異なるため、契約前に詳細を確認することが欠かせません。

無料メンテナンス期間が終了した後も、継続的に受けられる有料サポートや定期点検のプランが用意されている場合があります。安心して暮らすためにも、購入前にアフターサポートの内容をきちんと理解しましょう。

まとめ

群馬県における戸建ての維持費は、年間20万~45万円が目安です。維持費には、固定資産税や都市計画税、火災・地震保険、修繕費などが含まれます。

維持費を抑える方法として、税金の控除制度の活用や保険内容の定期的な見直しが効果的です。また、修繕費を減らすために定期的な点検や補修、メンテナンスフリー素材の採用、省エネ住宅の検討、太陽光パネルの設置を検討するとよいでしょう。

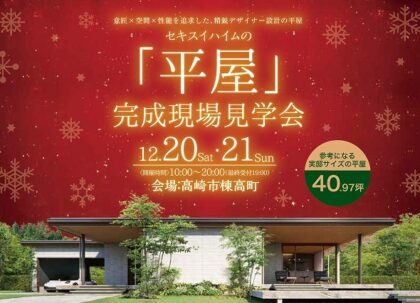

さらに、ハウスメーカーの充実したアフターサポートを選べば、かかる費用を削減しつつ、長期的に安心して暮らせる住まいを実現できるでしょう。永く快適な住まいづくりを目指している方は、ぜひ群馬セキスイハイムにお任せください。

群馬セキスイハイムでは、末永く心地よく暮らしていただくために、お引渡しから2年目までの計3回の定期点検と、5年目から5年ごとの定期診断を無償で60年目まで実施しています。

大切な資産を守るため、定期診断を通じて、住まいの経年変化だけでなく暮らしの変化にも対応できるよう、長期にわたって快適に暮らせるアドバイスやサポートをいたします。