住宅を建てる際、少しでも長持ちさせたいと考えるのは当然のことです。しかし、そもそも家の寿命は何年程度なのか、寿命を延ばすためには何が必要なのかがわからない人も多いでしょう。

この記事では、家の寿命を代表的な構造の種類ごとに解説します。家を長持ちさせるためのポイントや家の寿命がきた際の対処法なども解説しますので、家づくりの参考にしてください。

- 目次

家の寿命はどれくらい?【木造・鉄骨・鉄筋コンクリート】

以下3種類の家の寿命について解説します。

● 木造住宅

● 鉄骨住宅

● 鉄筋コンクリート住宅

いずれも日本の住宅でよく取り入れられている構造です。それぞれの寿命について詳しく説明します。

木造住宅

木造住宅の寿命は、法定耐用年数は22年となっているものの、一般的にはおおむね30年といわれています。

この30年という値は、寿命を迎える前に取り壊された木造住宅を含めた数字です。木造住宅はほかの構造に比べて短命とされがちですが、適切なメンテナンスを施せば、さらに長く住み続けられます。

たとえば、木材は湿気やシロアリに弱いため、高温多湿の環境では劣化しやすいのが特徴です。日本の気候では、日頃から適切な手入れやメンテナンスを行うだけで耐久年数に大きな影響を与えるため、換気を心がけ、定期的にシロアリ対策を行うことが重要です。

このような特性を理解したうえで維持管理すると、木造住宅でも30年以上暮らせるでしょう。

鉄骨住宅

鉄骨住宅は、一般的に30~50年程度の寿命といわれています。鉄骨の厚みによっても法定耐用年数が左右され、厚さが4mm以上なら34年、3mm以上4mm未満の場合は27年程、3mm以下の場合は19年と定められています。

軽量鉄骨は扱いやすく、建設コストを抑えやすいため、主に戸建てや小規模な集合住宅に多く採用されています。

一方、重量鉄骨は強度の高さから、大型マンションやビルといった構造物で使用されることが多いです。耐久性に優れるものの、軽量鉄骨に比べて材料費が割高なため、コスト面では注意が必要です。

木造住宅と同じく、適切な点検とメンテナンスを心がけると、鉄骨住宅の寿命をさらに延ばせるでしょう。

鉄筋コンクリート住宅

鉄筋コンクリート住宅は非常に高い耐久性を誇っており、法定耐用年数は47年で、一般的には40~90年程度の寿命があります。耐震性にも優れており、地震の多い日本でも安全性が高いのが特徴です。

耐久性と堅牢さから、マンションなどの集合住宅だけでなく、戸建て住宅でも採用されています。鉄筋コンクリートは温度や湿度に強く、経年による劣化が少ないため、外壁の塗装や内部構造の補修を適切に行えば、さらなる長寿命も期待できるでしょう。

ただし、定期的な点検を怠ると鉄筋が錆び、構造の劣化が進む可能性があるため、とくに湿気の多い環境では防水対策が重要です。

定期的なメンテナンスで家の寿命は変わる

家の寿命を延ばすためには、以下のメンテナンスが重要です。

● 日常的に行うメンテナンス

● 季節ごとに行うメンテナンス

● 築年数ごとに行うメンテナンス

それぞれのメンテナンスについて解説します。

日常的に行うメンテナンス

住まいの寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。劣化が進行する前に対策を施すことが、住まいを長く保つ秘訣といえます。

とくに外壁や水回りは日々のダメージを受けやすいため、定期的な掃除が大切です。外壁にひび割れや塗装剥がれが起きていないか確認し、雨どいにはゴミ詰まりや破損がないか確認しましょう。水回りでは、配管の水漏れや異臭がないかチェックすることが大切です。

日常的な換気も重要です。日本は高温多湿な気候のため、換気を心がけるだけでも木材の腐朽やシロアリの発生を防ぐ効果を期待できます。冬場は結露が発生しやすいため、結露しにくい家づくりが長期的なカビ対策にもつながり、メンテナンスの手間を省けます。

こうした日々の掃除や換気に加え、長期的な視点での点検も欠かせません。具体的には、外壁は塗装の状態を確認し、ひび割れがある場合は補修する必要があります。

屋根は、破損や腐朽が進んでいないかを点検しましょう。フローリングも異音やたわみがないか確認し、状態が悪ければ張り替えを検討することをおすすめします。

キッチンや浴室などの水回りも異臭や水漏れがある場合は直ちに修理を行いましょう。床下も定期的に点検したり、必要に応じてシロアリ駆除や薬剤散布を実施したりするのが望ましいです。

季節ごとに行うメンテナンス

季節に応じたメンテナンスも、家を長持ちさせるコツのひとつです。

春先は、梅雨の到来を見越して屋根や外壁に損傷や劣化がないか点検しましょう。ひび割れや塗装の剥がれを早めに補修することで、雨水の侵入を防ぎ、家の寿命を延ばす効果を期待できます。

夏は、梅雨明け後に雨どいの排水状況を確認しましょう。雨どいが詰まっていると、豪雨時に排水がうまくいかず、建物の外壁や基礎に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、台風が通過した際に屋根の瓦や外装に破損がないかを確認することも大切です。落下物や破損した瓦が放置されると、次の台風で大きな被害を招くリスクがあります。

秋は、落ち葉が積もる季節です。雨どいに葉が詰まると、排水がスムーズに行えず、雨水が溢れて外壁に浸水する可能性があります。こまめな清掃を心がけ、詰まりを未然に防ぎましょう。

冬場は、雪止めや屋根材の点検が欠かせません。とくに雪が頻繁に降る地域では、雪の重みで屋根に負担がかかるため、雪止め金具がしっかりと固定されているか確認しておきましょう。

築年数ごとに行うメンテナンス

住宅は築年数が経過するにつれて各部分の劣化が進むため、それぞれの時期に適したメンテナンスが求められます。築10~15年を迎える頃には、外壁や屋根の塗装、クロスの張り替え、ベランダの防水などが必要です。

外壁を塗り替えると、外部からの水分の侵入や錆を予防できます。なお、粘土瓦の場合は再塗装の必要がないため、材質に応じた対応がポイントです。余裕がある場合は、フェンスや塀など金属部の防錆塗装やシロアリ対策も施すとよいでしょう。

築16~20年になると、給湯器や洗面台、レンジフード、トイレなど水回りの設備もメンテナンスの時期を迎えます。シロアリ対策も引き続き重要です。目安としては、5年に一度は点検を受けることをおすすめします。

築21~25年になると、さらに多くの箇所に劣化が目立つでしょう。たとえば、外壁や屋根の再塗装やクロスの張り替え、ベランダの防水のほか、屋根材の交換やキッチン、ユニットバスの取り替えなどが考えられます。

築26~30年になるとフローリングの劣化も進み、床の張り替えや、たわみがある場合、修繕が必要になるでしょう。ほかにも、水漏れやカビの原因となる配管周りの点検や屋上やベランダの防水工事も実施しましょう。

家を長持ちさせるためのポイント

家を長持ちさせるためのポイントは、以下の4つです。

● 災害に強い構造にする

● 材質を工夫する

● リフォーム・メンテナンスの時期や資金計画を立てておく

● メンテナンスのしやすさを考慮する

それぞれのポイントについて解説します。

災害に強い構造にする

家を長く快適に保つためには、災害に対する強い構造が欠かせません。地震や台風などの自然災害は、建物に大きな負担をかけ、寿命を短縮する原因となります。デザインや間取りの工夫も大切ですが、災害に耐えうる基礎設計が不可欠といえるでしょう。

そのための基準のひとつとして「長期優良住宅」が挙げられます。長期優良住宅とは、長期間にわたり良好な状態を維持するための条件を満たした住宅に付与される認定です。

具体的な基準には、劣化しにくい素材の採用や容易なメンテナンス性の確保、建物自体の耐震性などがあります。ほかにも、安定した地盤や省エネ対策なども含まれます。

これらの要件を満たすことで、災害が発生した際も、破損しにくい堅牢な住宅を実現できます。災害に強い構造にすることは、住まいの安心と長寿命を実現するために欠かせない対策です。

材質を工夫する

家を長持ちさせるためには、設計段階での材質選びが大切です。湿気に強く、劣化しづらい素材を使用するだけで、住まいの耐久性を向上させられます。

外壁にタイルを張ることや、屋根に太陽光パネルを設置することも耐久性の向上に効果的です。

日本の風土に合った材料を選ぶことも重要です。たとえば、国内産の無垢の木材は、日本の湿度や気温の変化に適合しやすいため、長期にわたって使用されています。

一方で、安価な輸入木材のなかには、日本の気候に合わないものも少なくありません。コストだけで選んでしまうと、結果として早期に反りや割れが生じる可能性があるため、注意が必要です。それぞれの地域に適切な材質を持つ建材を採用し、長持ちする住宅に仕上げましょう。

リフォーム・メンテナンスの時期や資金計画を立てておく

一戸建て住宅では、定期的なメンテナンスやリフォームが家を長く保つために欠かせません。しかし、マンションとは異なり、外壁や屋根の補修、内部設備の交換などの計画を自ら立て、資金を確保しておくことが求められます。

たとえば、10~15年ごとに外壁の塗り替えやリフォーム、屋根の点検などが必要です。内装に関しては、壁紙が10年毎、フローリングは20年毎に張り替えるとよいでしょう。水回りの設備や配管は、10~20年で交換するのが理想的です。

このようなメンテナンスにかかる費用は、業者や作業内容によって異なります。したがって、あらかじめ信頼できる業者に相談し、計画的に積み立てることが大切です。資金を事前に準備しておけば、修繕が突然必要になっても対応できるため、住宅を長持ちさせやすくなるでしょう。

メンテナンスのしやすさを考慮する

住宅を長期にわたり快適に維持するためには、メンテナンスのしやすさを考慮に入れる必要があります。どれほど品質のよい素材を使用し、頑丈な家づくりができる工法を用いたとしても、家は少しずつ経年劣化していきます。

したがって、定期的にメンテナンスを実施し、適切に保護することが、建物の寿命を延ばすうえで重要な役割を果たすといえます。そのためには、メンテナンスが行いやすい設計にすることが大切です。

たとえば、外壁の塗り替え作業では足場を組むスペースが求められます。隣家と密接しているなど、メンテナンスの妨げとなる要因があるために十分な作業エリアが確保できないと、特殊な施工方法が必要となり、費用がかさむこともあるでしょう。

また、点検口やメンテナンスが必要な部位を容易に調べられる設計にするのも、トラブル時の対応をスムーズにするためのポイントです。実際に、長期優良住宅の認定項目には「メンテナンスが容易であること」が含まれていることから、永く住み続けられる住環境の維持に欠かせない要素だとわかります。

こうした点を踏まえて、修繕・点検を考慮した家づくりを行うと、維持コストの削減にもつながります。建物の構造や立地を考慮し、長期的な視点で住み続けるための対策を講じることが、安心して暮らし続けられる住まいの条件といえるでしょう。

家の寿命がきた時の対処法は?

家の寿命がきた際、考えられる対処法は以下の3つです。

● 全面リフォームを行う

● 建て替えを行う

● 売却する

それぞれの方法について解説します。

全面リフォームを行う

住宅の寿命がきた際には、全面リフォームを行うことも有効な方法です。全面リフォームでは、間取りの変更や設備の更新、経年劣化した外壁や床の張り替えなどを行います。

建て替えや新築と比較して、費用を抑えられる点が全面リフォームの魅力です。工事の内容によっては住みながらリフォームを進められる点や、工期が短く済む点もメリットといえるでしょう。

加えて、全面リフォームでは、住み慣れた家の骨組みを残しつつ、必要な箇所だけを改修するため、愛着を持ちながら住み続けられるのも特徴です。

特定の条件を満たす全面リフォームの場合、自治体や国からの補助金を利用できるのもポイントです。具体的には、長期優良住宅化や省エネ対策、バリアフリー対応などが挙げられます。

一方、全面リフォームを実施するときは、仮住まいが必要になる場合もあります。その場合、引っ越しや仮住まいの費用が追加で発生するため、注意が必要です。

また、改修範囲が広くなるほど解体や施工費用も増します。想定以上のコストがかかる場合も少なくありません。このようなメリットとデメリットをきちんと把握したうえで、最適なリフォーム計画を立てることが大切です。

建て替えを行う

住宅の老朽化が進行している場合、全面リフォームでは対応が難しい場合があります。このようなケースでは、建て替えを行うことで理想的な住まいを再構築することが可能です。

建て替えとは、既存の建物を一度完全に取り壊し、跡地に新しい住宅を建築する方法です。新しい住宅を建てるため、間取りやデザインを自由に決められるのが大きな利点といえます。

住宅ローンを利用する際も、リフォーム向けのローンに比べて低金利な傾向がある点もメリットのひとつです。しかし、建て替えには仮住まいが必要で、賃貸の家賃や2回分の引っ越し費用などが発生することから、全体の建設費用が高額になりやすい点に注意しましょう。

また、取り壊しにともなう廃材処理や各種許可の手続きなど、リフォームより準備が多岐にわたるため、事前の計画と信頼できる施工業者の選定が欠かせません。建て替えを検討する場合は、施工業者についても考える必要があります。

売却する

全面リフォームや建て替えが難しい場合、売却するのも選択肢のひとつです。売却によって得た資金を活用すれば、新しい住居の購入や住み替えの予算に充てることが可能です。

資産価値がまだ残っている間に住宅を売却することで、固定資産税などの税負担を減らせる点が利点といえます。また、近年では築年数が古い物件を購入し、リノベーションするスタイルが人気を集めています。

現状を踏まえて、あえてリフォームを施さずに売り出すのもひとつの手法です。ただし、築年数が古い場合は資産価値が下がっていることも多く、売却価格に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

また、住宅が劣化や損耗していると買い手がつきにくく、希望価格での売却が難しい場合もあります。売却を検討する際には、事前に専門家に査定を依頼し、市場での価値を把握することが重要です。

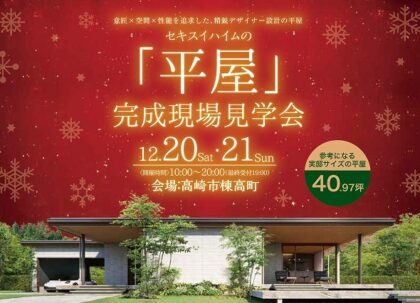

群馬セキスイハイムでは、注文住宅だけでなく、住宅のリフォームや売却から新たな住居探しまで、それぞれのニーズに応じたサポートを提供しています。住宅に関してお困りごとがあれば、まずはご相談ください。

まとめ

家の寿命は、住宅の構造やメンテナンスによって異なります。一般的には、木造住宅は約30年、鉄骨住宅は約30~50年、鉄筋コンクリート住宅は約40~90年といわれていますが、適切な手入れやメンテナンスを行うと、さらに長く住み続けることが可能です。

具体的には、日常の掃除や換気、季節ごとの点検、築年数に応じたメンテナンスを欠かさず行うことが寿命を延ばすポイントとして挙げられます。災害に強い構造や劣化しづらい材質の選択、メンテナンスのしやすさを考慮した設計も重要です。

群馬セキスイハイムでは、末永く心地よく暮らしていただくために、お引渡しから2年目までの計3回の定期点検と、5年目から5年ごとの定期診断を無償で60年目まで実施しています。

大切な資産を守るため、定期診断を通じて、住まいの経年変化だけでなく暮らしの変化にも対応できるよう、長期にわたって快適に暮らせるアドバイスやサポートをいたします。群馬県での家づくりをご検討中なら、豊富な実績を持つ群馬セキスイハイムにお任せください。